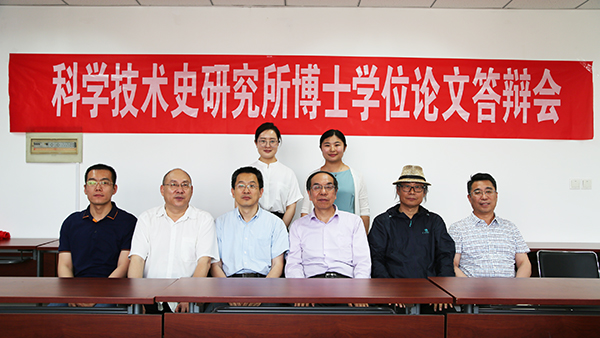

发布时间:2019-06-05

2019年5月29日下午,我所举办了2019届博士学位论文答辩会,此次答辩委员会成员有:清华大学冯立昇教授、中国科学院大学韩琦研究员、东华大学杨小明教授、山西大学厚宇德教授、李树雪教授。冯立昇教授担任答辩委员会主席,冯震宇副教授担任答辩委员会秘书。

参与此次答辩的博士研究生是申亚雪和刘欣同学。

申亚雪,2015级博士,导师为贺天平教授,论文题目为《晚清灵石杨氏家族学术活动研究——兼论传统士绅的知识转型》,该论文以晚清灵石杨氏家族的学术活动,特别是科学活动为研究对象,通过分析杨氏家族的学术活动,阐述了晚清传统士绅的知识转型问题,选题具有较高的学术价值。在挖掘大量原始史料的基础上,对杨氏家族的学术活动及其科学成果进行了细致深入的梳理和分析,厘清旧学、新知在杨氏家族两代人身上的转变过程。以《连筠簃丛书》的刊刻、杨昉的西法摄影以及医疗实践为具体论据,突出19世纪40年代到90年代,中国学术在算学、地理学、化学、光学及医学几个方面的“转”与“变”。论文将地方性研究与宏观性研究相结合,将杨氏家族的学术活动置于晚清历史语境之中进行考察,从文化和知识观念本身看待晚清士绅的近代化转型问题,以小见大,具有一定的创新性。该文史料翔实,思路清晰,结构合理,分析深入,表述流畅,展示出作者扎实的史学功底和良好的科研素养,表明作者已具备了独立从事学术研究的能力,是一篇优秀的博士论文。

刘欣,2014级博士,导师为高策教授,论文题目为《中国物理学院士群体计量研究》,该论文以院士制度在中国的发展为基线,选择319位中国物理学院士,围绕“中国物理学院士的成长路径”这一问题,按照“变量——特征——要素——路径”的研究思路,引入计量分析的研究方法,对该群体进行了多角度的研究。该文在丰富当代中国物理学史研究、为培养中国科技领军人才提供借鉴等方面具有一定的学术意义和价值。文章对中国物理学院士的研究领域和代际演化趋势进行了分析和总结,归纳出中国物理学院士的群体结构特征,形成对中国物理学院士的成长路径在宏观、中观、微观三个层面的认识与启示。文章框架结构合理,逻辑清晰,表达流畅,写作规范,表明作者具备了独立从事学术研究的能力,是一篇优秀的博士论文。

两位同学对答辩委员会提出的问题做出了较好的回答。答辩委员会共五人,经投票表决,一致通过两位博士学位论文答辩,建议授予博士学位。

供稿人:王鑫

摄影:杨东东